Quand Spike Lee sort Do The Right Thing en 1989, le public n’est pas prêt. Une chaleur étouffante, des couleurs criardes, des plans penchés qui vous font perdre l’équilibre, et une fin qui ne vous laisse pas de répit. Pas de héros, pas de justice, pas de solution douce. Juste un quartier de Brooklyn qui explose - et vous, dans la salle, obligé de regarder. Ce n’est pas un film. C’est un coup de poing. Et c’est ça, le cinéma de Spike Lee : une urgence visuelle, politique, humaine.

Un style qui vous prend par le col

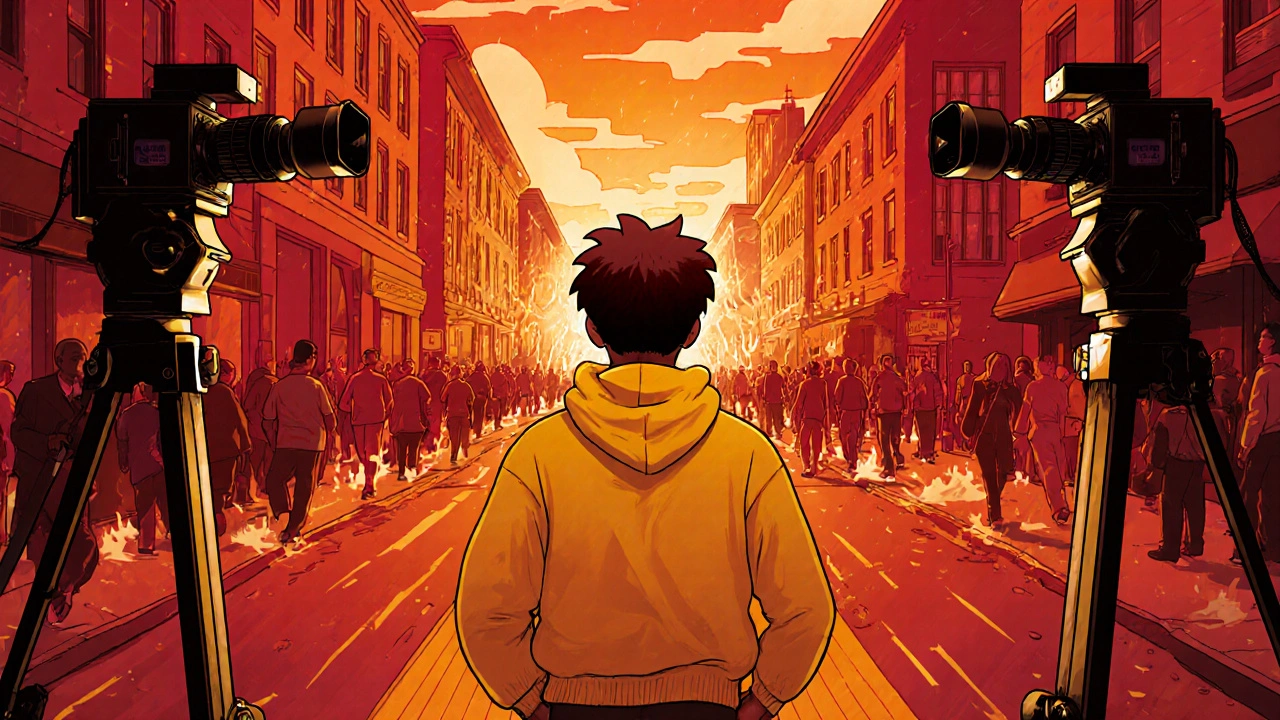

Vous ne le voyez pas comme les autres. Les personnages de Spike Lee ne sont pas au fond du cadre, en arrière-plan. Ils sont au centre. Parfois, deux caméras les suivent en même temps, glissant sur des rails parallèles - ce qu’on appelle le double dolly. Ce n’est pas un effet de mode. C’est une façon de dire : vous ne pouvez pas détourner le regard. Il vous force à les regarder dans les yeux. Même quand ils hurlent. Même quand ils ont tort. Même quand vous ne voulez pas entendre ce qu’ils disent.Et puis, il y a les couleurs. Dans Do The Right Thing, tout est rouge, orange, jaune. Pas pour faire joli. Pour faire chaud. Pour faire peur. La chaleur n’est pas un décor. C’est un personnage. Elle monte. Elle étouffe. Elle rend les gens violents. Et Lee le sait : la couleur n’est pas décorative, elle est politique. Elle parle avant les mots.

Les plans inclinés - les Dutch angles - ne sont pas là pour donner un air « film noir ». Ils sont là pour montrer que le monde est détraqué. Quand Radio Raheem meurt, la caméra penchée, les murs tordus, le sol qui glisse - vous ne voyez pas juste un meurtre. Vous voyez un système qui s’effondre. Et vous, vous êtes dedans.

Un cinéma qui ne fait pas de compromis

Beaucoup de réalisateurs traitent de la race. Spike Lee, lui, la met à nu. Pas avec des flashbacks historiques. Pas avec des héros tragiques qui meurent pour inspirer. Il prend les racines du racisme aujourd’hui, dans la rue, dans la bouche de Sal le propriétaire de la pizzeria, dans les mots de Mookie, dans les cris des voisins qui se disputent pour savoir qui a le droit de vivre où.En 1989, beaucoup ont critiqué Do The Right Thing pour ne pas avoir donné de réponse. Mais c’était le point. Il ne veut pas vous rassurer. Il veut vous réveiller. Contrairement à John Singleton dans Boyz n the Hood, qui raconte une histoire linéaire de violence urbaine, Lee refuse la morale facile. Il ne dit pas « c’est la faute de qui ». Il dit : « regardez ce qui se passe. Et maintenant, qu’est-ce que vous allez faire ? »

Comparez ça à Quentin Tarantino. Ses scènes de violence sont stylisées, presque ludiques. Elles servent le spectacle. Chez Lee, la violence est un cri. Quand Radio Raheem est étranglé, ce n’est pas un moment d’action. C’est un moment d’histoire. Un moment où la police devient un bras armé du racisme systémique. Et vous, vous êtes témoin. Pas spectateur. Témoin.

Les collaborateurs qui font le miracle

Spike Lee ne fait pas de films seul. Il a une équipe de confiance, presque familiale. Ernest Dickerson, son directeur de la photographie sur Do The Right Thing, a appris à voir la lumière comme Lee la voit : brutale, précise, chargée de sens. Barry Alexander Brown, son monteur depuis 1988, a développé un rythme unique : les plans s’enchaînent comme des battements de tambour, parfois rapides, parfois suspendus, toujours au service du message.Et puis il y a 40 Acres and a Mule Filmworks, sa société de production, fondée en 1979. Ce n’est pas une boîte de production. C’est un bastion. Grâce à elle, Lee a pu refuser les pressions des studios. Il a pu garder le contrôle sur ses histoires, ses couleurs, ses silences. Il n’a pas eu besoin de rendre ses personnages « plus accessibles », ni d’ajouter un happy end pour plaire à Hollywood. Il a fait ses films comme il le voulait. Et ça, c’est rare.

Un héritage qui s’étend

Aujourd’hui, Ryan Coogler, Ava DuVernay, Jordan Peele - tous disent la même chose : sans Spike Lee, leur cinéma n’existerait pas. Il a prouvé qu’un film noir pouvait être artistique, politique, et populaire. Qu’on pouvait parler de la vie des Noirs sans se cacher derrière des métaphores ou des récits historiques. Qu’on pouvait mettre des couleurs vives, des musiques funk, des plans tordus - et que ça pouvait être du grand cinéma.Il a ouvert la porte. Mais il n’a jamais cessé de frapper dessus. En 2018, avec BlacKkKlansman, il a pris un fait réel - un policier noir qui a infiltré le Ku Klux Klan - et en a fait un film à la fois drôle, effrayant et explosif. Il a utilisé des images réelles de la montée du néonazisme en 2017 pour terminer le film. Pas un effet spécial. Pas un texte. Des images de la vraie vie. Et vous, vous vous êtes levé en sortant, le cœur serré.

En 2021, il a sorti NYC Epicenters 9/11→2021½, un documentaire sur les deux crises qui ont déchiré New York : les attentats du 11 septembre et la pandémie. Pas de narration. Pas de musique dramatique. Juste des voix. Des gens qui parlent. Des images brutes. C’est toujours la même chose : il filme l’urgence. Pas le passé. Pas le futur. Maintenant.

Les critiques, les limites, les voix discordantes

Ce n’est pas parfait. Des critiques comme bell hooks ont dit qu’il négligeait les femmes dans ses premiers films. Dans Do The Right Thing, les personnages féminins sont souvent des figures de soutien, des mères, des amantes - mais rarement des voix autonomes. C’est un point valide. Lee a évolué. Dans She’s Gotta Have It, il a donné la parole à Nola Darling, une femme qui refuse d’être définie par les hommes. Mais dans les années 90, il a encore parfois réduit les femmes à des rôles secondaires.Et puis, il y a les films trop longs, trop chargés. School Daze, Da 5 Bloods - certains trouvent qu’il veut tout dire à la fois. Trop de thèmes. Trop de personnages. Trop de musique. Mais c’est aussi ça, son style : il ne veut pas simplifier. Il veut montrer la complexité. Même si ça fait mal. Même si ça dérange.

Un cinéaste qui ne s’arrête jamais

Il a 68 ans. Il n’a pas ralenti. Il prépare un film sur Miles Davis. Il continue de parler de la justice raciale. Il ne fait pas de films pour être célèbre. Il les fait parce qu’il ne peut pas faire autrement. Son cinéma n’est pas une carrière. C’est un combat. Et il le mène avec des couleurs, des plans, des sons, des silences.Les films de Spike Lee ne sont pas faits pour être aimés. Ils sont faits pour être ressentis. Pour vous secouer. Pour vous obliger à réfléchir. Pour vous rappeler que le cinéma n’est pas seulement un divertissement. C’est un miroir. Et parfois, ce miroir est cassé. Et vous, vous voyez votre visage dedans.

Pourquoi Spike Lee utilise-t-il autant de couleurs vives dans ses films ?

Les couleurs chez Spike Lee ne sont pas décoratives - elles sont narratives. Dans Do The Right Thing, les tons rouges et orangés symbolisent la chaleur étouffante, mais aussi la tension montante et la violence imminente. Il utilise la palette chromatique comme un langage émotionnel, pour guider la perception du spectateur sans mots. C’est une technique qu’il a développée pour rendre l’atmosphère tangible, presque physique.

Qu’est-ce que le « double dolly » et pourquoi est-il important chez Spike Lee ?

Le « double dolly » est une technique où deux caméras sur rails parallèles suivent un personnage en mouvement, souvent en le plaçant au centre du cadre. Cela crée un effet de proximité intense, comme si le personnage parlait directement au spectateur. Lee l’utilise pour briser la quatrième paroi et obliger le public à s’engager émotionnellement. Ce n’est pas un effet visuel pour le plaisir - c’est un outil politique pour dire : « Vous ne pouvez pas rester à l’écart. »

Pourquoi Do The Right Thing n’a-t-il pas de fin heureuse ?

Lee refuse les récits simplifiés. Il ne veut pas dire « le méchant a été puni » ou « la paix est revenue ». Il veut montrer que les tensions raciales ne se résolvent pas avec un geste symbolique. La fin du film - avec les citations de Martin Luther King et Malcolm X - n’apporte pas de réponse. Elle pose une question : « Qu’est-ce que vous allez faire maintenant ? » C’est ce qui rend le film si puissant et toujours d’actualité.

Spike Lee est-il un réalisateur politique ou artistique ?

Il est les deux en même temps. Son style visuel - les couleurs, les plans inclinés, les mouvements de caméra - n’est pas un décor. C’est la forme de sa politique. Il ne filme pas des idées abstraites. Il les rend visibles, palpables. Son art est sa manière de dire que la race, la classe et la mémoire ne sont pas des sujets de débat, mais des réalités quotidiennes. Son cinéma est une forme d’activisme.

Quelle est la différence entre Spike Lee et d’autres réalisateurs noirs comme Ryan Coogler ?

Coogler, comme Jordan Peele, privilégie souvent un style naturaliste, presque documentaire. Ses films, comme Fruitvale Station, cherchent à imiter la réalité. Spike Lee, lui, utilise des techniques théâtrales : couleurs exagérées, mouvements de caméra stylisés, musique directe. Il veut que vous sachiez que vous regardez un film - un film fait pour réveiller, pas pour vous endormir. Il ne cherche pas à vous faire croire que c’est réel. Il veut que vous compreniez que c’est vrai.