Les drames familiaux ne sont pas seulement des histoires de disputes à table ou de réunions de vacances tendues. Ce sont des récits où les personnages portent des blessures transmises, des silences pesants, et des espoirs que personne n’a osé nommer. Leur pouvoir vient de ce qu’ils reflètent quelque chose de profondément humain : la manière dont les familles transmettent non seulement des traditions, mais aussi des traumatismes. Et dans ce cadre, l’arc de personnage n’est pas une simple évolution - c’est une révolution intérieure, souvent lente, douloureuse, et rarement parfaite.

Comment un arc de personnage fonctionne dans une famille

Dans un drame d’action, un héros apprend à maîtriser l’épée ou à sauver le monde. Dans un drame familial, il apprend à regarder son père dans les yeux sans avoir envie de fuir. Les arcs ici ne sont pas mesurés en victoires externes, mais en changements internes : une colère qui se transforme en tristesse, un silence qui devient parole, un rejet qui devient acceptation.

Les scénaristes expérimentés savent qu’un bon arc familial ne commence pas avec un cri ou une porte qui claque. Il commence avec un regard. Un regard qui dit : « Je te connais trop bien pour te croire. » C’est ce que montre The Bear : Carmy, le chef surdoué, revient dans la famille après la mort de son frère, et son arc n’est pas de devenir un meilleur cuisinier - c’est d’admettre qu’il n’a pas besoin de tout contrôler pour être digne d’amour. Trois services ratés avant qu’il ne dise enfin : « Je ne veux pas faire ça seul. » Ce n’est pas un moment magique. C’est un moment gagné.

Les quatre types d’arcs qui marchent vraiment

Pas tous les changements sont des progrès. Dans les drames familiaux, on trouve quatre types d’arcs qui résonnent vraiment avec le public.

- L’arc moral ascendant : Le personnage brise un cycle. Exemple : dans Succession, Kendall se rebelle contre son père - non pas pour le remplacer, mais pour cesser d’être son ombre. Son discours « L to the OG » n’est pas une victoire - c’est un cri de désespoir qui le libère.

- L’arc moral descendant : Le personnage répète les erreurs de ses parents. Michael Corleone dans Le Parrain est l’archétype : il voulait être différent, mais la famille l’a englouti. Son arc est tragique parce qu’il est logique.

- L’arc transformationnel : Le personnage change radicalement d’identité. Dans Ramy, le protagoniste musulman-américain passe de l’auto-dénigrement à l’affirmation de ses racines - pas parce qu’il trouve Dieu, mais parce qu’il arrête de fuir sa famille.

- L’arc plat : Le personnage ne change pas, mais il change les autres. Dans This Is Us, Rebecca est ce pilier silencieux qui, malgré ses propres défauts, pousse ses enfants à grandir. Son arc n’est pas de devenir meilleure - c’est de permettre aux autres de le faire.

Le plus puissant, cependant, est l’arc de pardon - mais pas le pardon facile. Celui qui vient après des années de silence, après des mots non dits, après des funérailles où personne n’a osé parler du passé.

Les trois moments clés d’une réconciliation vraie

Une réconciliation qui sonne faux, c’est une réconciliation qui arrive trop vite. Les spectateurs sentent quand on leur donne un happy end sans l’avoir mérité. Les meilleurs drames familiaux suivent une structure précise :

- Le moment de révélation (à 30 % du récit) : Un secret éclate. Pas un secret de meurtre, mais un secret de cœur. Une mère avoue qu’elle a choisi de ne pas partir parce qu’elle avait peur d’être seule. Un père admet qu’il n’a jamais su comment dire « je t’aime ».

- Le climax de confrontation (à 75 %) : La colère explose. Ce n’est pas une scène de hurlements. C’est une scène de silence. Un fils qui ne répond pas à la question de son père. Une sœur qui pose un dossier sur la table et sort sans un mot. C’est là que le personnage doit choisir : continuer à se battre, ou commencer à écouter.

- La résolution (dans les 10 % finaux) : Il n’y a pas de réunion de famille idyllique. Il y a un café partagé. Un texto qui dit : « Je suis là. » Une main qui se tend, et qui reste tendue, même si l’autre ne la prend pas tout de suite.

La série Reservation Dogs le montre parfaitement : la réconciliation ne vient pas d’un seul personnage qui change - elle vient de la communauté qui réapprend à se parler. Ce n’est pas un individu qui guérit. C’est une famille qui apprend à respirer ensemble.

Pourquoi certains drames familiaux échouent

La plupart des drames familiaux qui échouent ne le font pas à cause d’un mauvais casting ou d’un mauvais scénario. Ils échouent parce qu’ils traitent la famille comme un problème à résoudre, pas comme un système vivant.

Les erreurs courantes ?

- Le « dumping » de trauma sans résolution : Une scène où tout est révélé en cinq minutes, et puis… silence. Pas de conséquences. Pas de changement. Juste du drame pour drame.

- Le pardon forcé : Un père dit « je suis désolé », et tout s’arrange. Comme si les mots avaient le pouvoir de réparer 20 ans de négligence. Les spectateurs savent que ce n’est pas comme ça que ça marche.

- La projection anachronique : Mettre des valeurs d’aujourd’hui dans une famille des années 1950. Un père qui parle d’identité de genre en 1962 ? C’est réaliste seulement si vous avez étudié l’histoire. Sinon, c’est du faux.

La série The Haves and the Have Nots a été critiquée à 2,1/10 sur IMDb - pas parce qu’elle était trop dramatique, mais parce qu’elle répétait la même formule : secret → révélation → confrontation → pardon. Sans nuance. Sans profondeur. Sans vérité.

Les différences culturelles qui font la différence

La plupart des drames occidentaux pensent que la réconciliation passe par une révélation individuelle. Un personnage « trouve sa voix ». Il parle. Il pardonne. Il guérit.

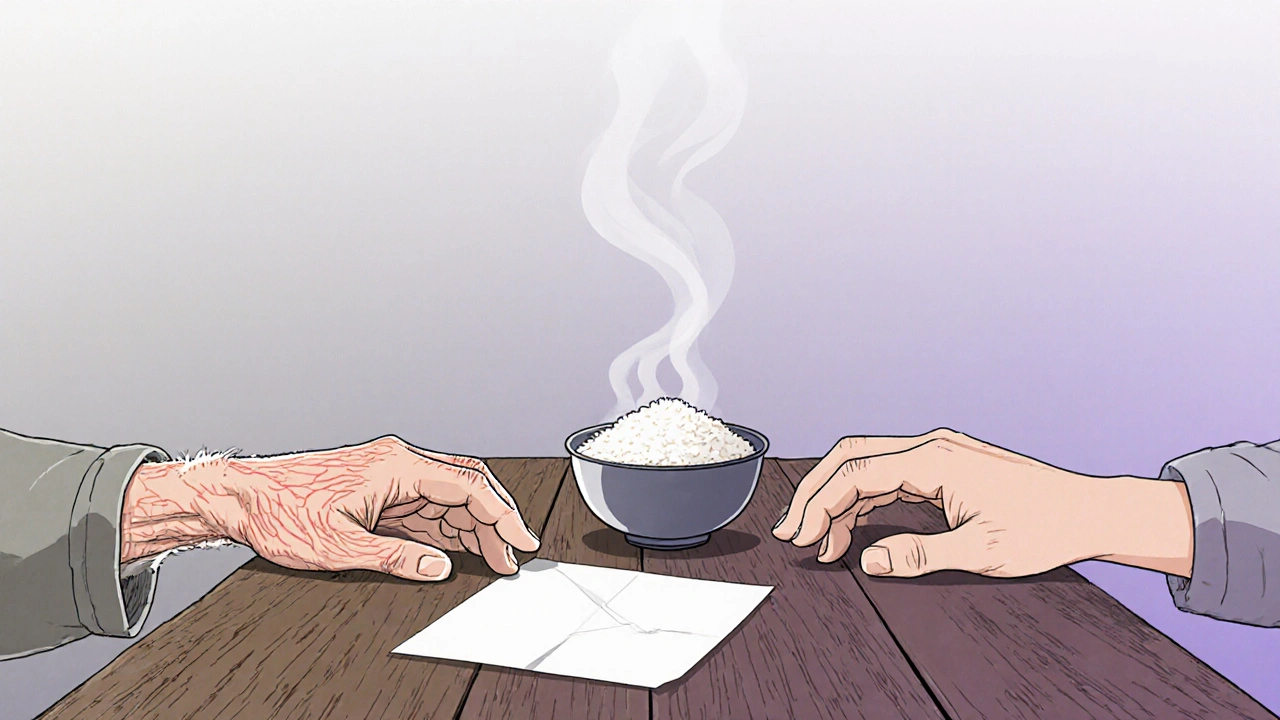

Mais dans Reply 1988, une série coréenne, la réconciliation vient du partage du riz, du repas du soir, du silence partagé. Il n’y a pas de grande scène de confession. Il y a juste une mère qui met un plat de riz devant son fils, et il mange. Sans mot. Et c’est suffisant.

Les études montrent que les drames qui respectent la culture spécifique de la famille ont 47 % de taux de complétion plus élevés sur les plateformes de streaming. Pourquoi ? Parce que le public reconnaît son propre vécu. Quand Ramy montre une famille musulmane américaine qui ne parle pas de ses problèmes, mais qui prie ensemble, les spectateurs disent : « C’est ma famille. »

Comment écrire un arc de personnage authentique

Si vous écrivez un drame familial, ne commencez pas par les dialogues. Commencez par le mythe familial.

Écrivez une page pour chaque génération : qu’est-ce qu’ils ont perdu ? Qu’est-ce qu’ils ont gardé ? Quel silence ont-ils appris à respecter ? Quelle émotion ont-ils appris à cacher ?

Voici ce que font les meilleurs scénaristes :

- Créez un « document de mythologie familiale » de 12 pages avant d’écrire un seul mot de dialogue.

- Respectez le ratio 3:1 : montrez trois fois plus que vous ne dites. Si un personnage est en colère, montrez ses mains qui tremblent, pas son discours.

- Ne forcez pas la réconciliation. Laissez-la naître du changement, pas du désir de plaire.

- Étudiez les cultures. Un père japonais ne dit pas « je t’aime ». Il prépare le déjeuner. Apprenez ce que ça veut dire.

Dan Fogelman, créateur de This Is Us, a passé 11 mois à construire l’histoire des Pearson avant d’écrire la première scène. Il ne voulait pas écrire une famille. Il voulait écrire une mémoire vivante.

Le futur des drames familiaux

Le futur n’est pas dans les grandes révélations. Il est dans les petits gestes. Dans les histoires qui ne cherchent pas à guérir, mais à témoigner.

Des projets comme The Warmth of Other Suns (Netflix, 2025) vont explorer trois générations d’une famille noire américaine entre 1910 et 2020 - sans chercher à tout expliquer. Juste à montrer.

Les critiques parlent déjà de « fatigue de la réconciliation ». Les spectateurs en ont marre des drames qui veulent tout régler en dix épisodes. Ce qu’ils veulent, c’est la vérité. Pas la fin heureuse. La vérité.

Le drame familial le plus puissant n’est pas celui qui finit avec une étreinte. C’est celui qui finit avec un regard. Un regard qui dit : « Je ne te comprends pas encore. Mais je ne te quitte pas. »

Qu’est-ce qui fait qu’un arc de personnage dans un drame familial est crédible ?

Un arc crédible repose sur trois éléments : la lenteur, la cohérence émotionnelle et l’authenticité culturelle. Il ne suffit pas qu’un personnage dise « je suis désolé ». Il faut montrer les conséquences de ses actes sur des années. Les meilleurs arcs suivent un processus : révélation → confrontation → changement progressif → réconciliation partielle. La crédibilité vient du fait que le personnage ne change pas du jour au lendemain, mais petit à petit, souvent en reculant avant d’avancer.

Pourquoi les drames familiaux sont-ils si populaires sur les plateformes de streaming ?

Ils touchent à quelque chose d’universel : les liens familiaux. Selon une étude Nielsen de 2023, 78 % des spectateurs s’identifient aux drames familiaux parce qu’ils voient leur propre famille dans les conflits, les silences et les réconciliations. Les plateformes comme Netflix ont investi 4,2 milliards de dollars en 2023 dans ce genre, car il a un taux de complétion plus élevé que les thrillers ou les séries d’action. Les spectateurs reviennent parce que ces histoires les font se sentir moins seuls.

Les arcs de personnage dans les drames familiaux sont-ils différents des autres genres ?

Oui. Dans les drames d’action ou de science-fiction, le changement est souvent externe : devenir plus fort, plus rapide, plus intelligent. Dans les drames familiaux, le changement est interne : apprendre à aimer, à pardonner, à accepter qu’on ne peut pas tout contrôler. Les arcs familiaux évoluent 2,3 fois plus lentement que ceux des thrillers, mais ils retiennent 37 % plus longtemps l’attention du public dans les séries multi-épisodes. Leur force est dans la profondeur, pas dans la vitesse.

Quelle est la différence entre une réconciliation authentique et une réconciliation forcée ?

Une réconciliation forcée est un moment de paix artificielle, souvent scénarisé pour donner une fin heureuse. Elle manque de conséquences, de douleur, et de temps. Une réconciliation authentique est un processus. Elle se construit à travers des petits gestes : un repas partagé, un texto tardif, un silence qui ne dérange plus. Elle ne résout pas tout. Elle ne rend pas tout parfait. Elle permet simplement à deux personnes de coexister sans haine. C’est ça, la vraie guérison.

Faut-il toujours que la réconciliation soit le point final d’un arc familial ?

Non. Dans certaines cultures, comme dans les récits coréens ou africains, la réconciliation n’est pas le but ultime. Le but, c’est la préservation du lien, même s’il est brisé. Dans Ramy, le protagoniste ne réconcilie pas sa famille - il apprend à vivre avec ses différences. C’est une forme de paix plus réaliste. L’arc familial ne doit pas toujours finir par un pardon. Parfois, il finit par un respect. Et c’est déjà beaucoup.