Vous avez déjà vu un film où un personnage marche sur du gravier, ou où une porte grince dans le noir, et vous avez cru que c’était réel ? C’est presque toujours un mensonge. Dans le cinéma moderne, presque aucun son n’est enregistré sur le plateau. Tout est recréé après. Et ce travail, invisible mais essentiel, c’est le Foley et l’ADR. Deux techniques qui font plus que remplacer des bruits : elles donnent vie à l’émotion.

Le Foley : quand les pieds font du bruit sur du vrai gravier

Le Foley, c’est le nom d’un homme : Jack Foley. Dans les années 1920, il travaillait sur les premiers films parlants. À l’époque, les micros étaient mal placés, les bruits de pas étaient étouffés, les vêtements frottaient trop. Alors il a commencé à faire les sons lui-même, en direct, devant l’écran. Il marchait dans des chaussures sur du sable, il froissait du papier pour simuler du feu, il faisait claquer des gants pour un coup de poing. Ce n’était pas un effet spécial : c’était du théâtre, mais en audio.

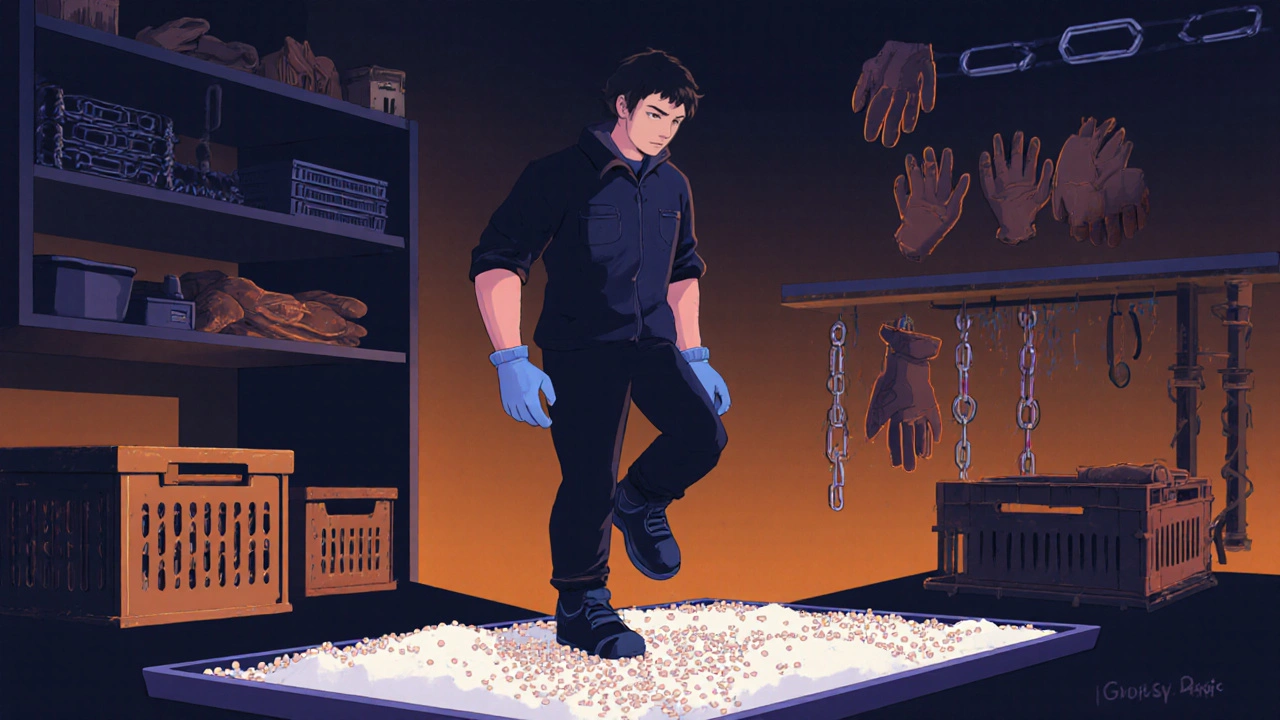

Aujourd’hui, les Foley artists travaillent dans des studios spécialisés, appelés « Foley stages ». Ils ont des sols en bois, en béton, en terre, en métal. Des boîtes pleines de légumes pour les pas dans la neige, des peaux de bêtes pour les mouvements de vêtements, des chaînes pour les portes qui grincent. Un seul bruit peut prendre 20 essais. Pour un film comme Le Seigneur des Anneaux, les équipes ont utilisé des os de bœuf pour les pas des orques. Pour Mad Max : Fury Road, ils ont fait exploser des pneus en caoutchouc sur des tôles rouillées pour reproduire le bruit des voitures dans le désert.

Le Foley ne copie pas la réalité : il l’amplifie. Un pas normal sur du sol dur, enregistré sur un plateau, sonne creux. Mais un Foley artist qui le fait sur une plaque de métal avec des semelles en cuir, ça sonne comme si le personnage marchait sur un champ de bataille. C’est ça le secret : le son n’a pas besoin d’être vrai. Il doit être convaincant.

ADR : quand les acteurs re-doublent leurs propres lignes

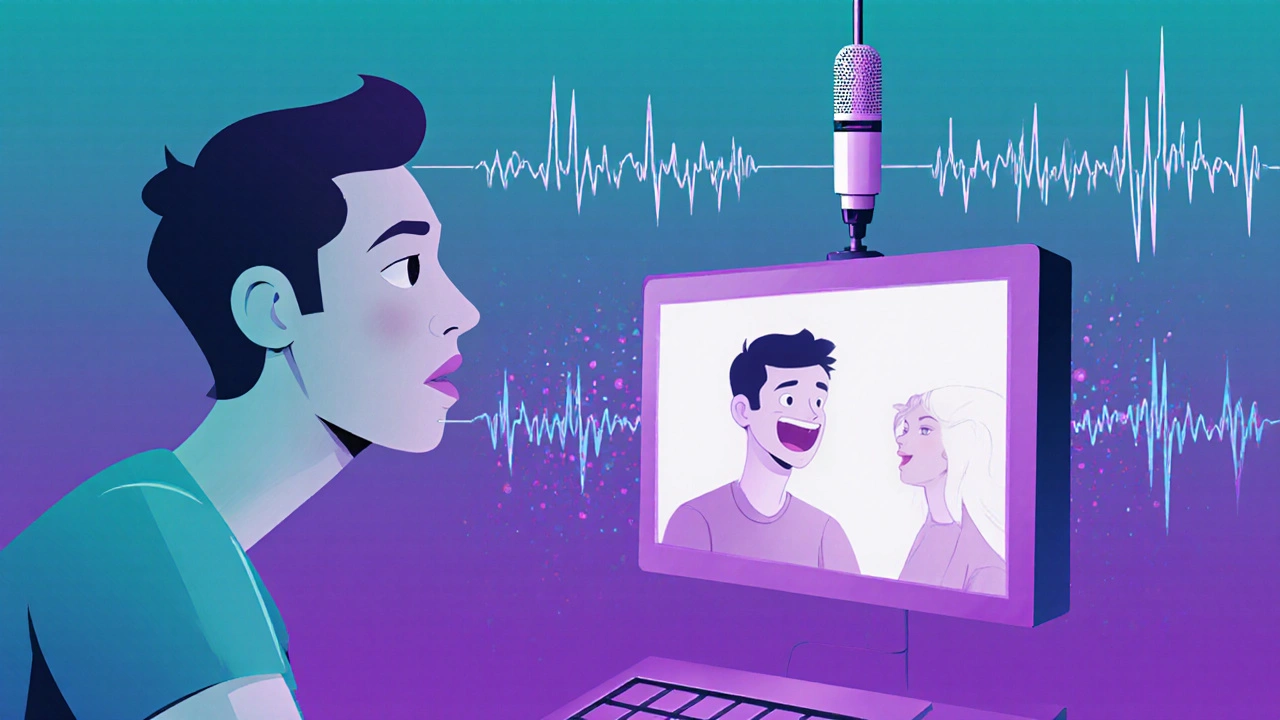

Sur un plateau de tournage, il y a toujours du bruit. Un avion qui passe. Un camion qui klaxonne. Un bruit de ventilateur dans le plafond. Même en plein milieu de la forêt, le micro capte tout. Alors, après le tournage, les acteurs reviennent dans un studio. Ils regardent leurs scènes à l’écran. Et ils rejouent leurs lignes. C’est l’ADR - Automated Dialogue Replacement.

Ce n’est pas du doublage. Ce n’est pas un autre acteur qui parle à la place. C’est le même acteur, qui tente de recréer exactement la même émotion, le même souffle, la même hésitation. Parfois, il faut 15 prises pour qu’il retrouve le bon rythme. Pour Parasite, l’acteur Song Kang-ho a dû refaire une scène entière de 8 minutes parce que le vent avait couvert sa voix. Il a dû retrouver la même colère, la même peur, la même respiration sifflante - sans pouvoir revoir le décor, sans pouvoir sentir l’air de la pièce.

L’ADR, c’est aussi une question de timing. Un mot dit trop tôt, et ça décale tout le son. Un mot dit trop tard, et ça casse l’émotion. Les ingénieurs du son utilisent des repères visuels : le mouvement des lèvres, le clignement des yeux, la manière dont la tête penche. Ils synchronisent chaque syllabe à la milliseconde. Un seul mot mal placé peut faire sortir le spectateur du film.

Les sons invisibles : les bruits de l’ambiance

Les bruits de fond, ce n’est pas juste du silence. C’est ce qui fait que vous sentez que vous êtes dans un restaurant, dans une gare, dans une salle d’hôpital. Un bruit de fond bien fait, c’est comme un tapis sonore : on ne le remarque pas, mais sans lui, tout semble faux.

Un studio de post-production a des bibliothèques de sons. Des milliers d’enregistrements : le bourdonnement d’un réfrigérateur, le cliquetis d’un clavier, le bruit d’un ascenseur qui monte, le vent dans les arbres à 3 heures du matin. Mais les meilleurs bruitages ne viennent pas de ces bibliothèques. Ils viennent du terrain. Des équipes ont enregistré le silence d’une église enneigée en Sibérie. Elles ont capté le grondement d’un train souterrain à Tokyo en pleine nuit. Elles ont enregistré les pas dans une bibliothèque vide à Paris - juste pour avoir le bon écho.

Un film comme La Forme de l’eau utilise presque pas de musique. Ce qui le rend immersif, c’est le son de l’eau qui coule, des gouttes qui tombent, du papier qui se déplie. Chaque bruit est choisi comme un mot dans un poème.

Les erreurs qui tuent l’immersion

Le son mal fait, c’est la première chose qui casse la magie. Un son qui répète trop souvent. Une porte qui grince exactement de la même façon à chaque fois. Un pas qui sonne comme si la personne marchait sur du plastique alors qu’elle est sur du sol en pierre.

Les spectateurs ne savent pas pourquoi quelque chose ne va pas. Ils ne disent pas : « Ce Foley est mal fait ». Ils disent juste : « Ce film ne me plait pas ». C’est ça le piège : le son est invisible, mais sa mauvaise qualité est ressentie comme une erreur de réalisation.

Un autre piège : les sons trop « propres ». Dans les films modernes, certains bruits sont nettoyés à l’excès. Un coup de feu n’a plus de réverbération. Un cri n’a plus de rauque. Ça sonne artificiel. Comme si on l’avait pris dans une banque de sons d’iPhone. Les meilleurs films gardent les imperfections. Un souffle qui tremble. Un bruit de chaussure qui glisse. Ce sont ces détails qui rendent le personnage vivant.

Le travail de l’équipe : comment ça se passe en studio

Un film de deux heures, ça représente entre 1 500 et 3 000 bruits différents. Chaque bruit est créé, enregistré, mixé, ajusté. L’équipe de post-production peut compter jusqu’à 40 personnes : des Foley artists, des ingénieurs du son, des directeurs audio, des monteurs sonores, des spécialistes ADR. Tout ça prend entre 8 et 16 semaines, parfois plus.

Le processus est linéaire : d’abord, on met les dialogues (ADR). Puis les bruits d’ambiance. Ensuite, les bruits d’action : portes, pas, objets qui tombent. Enfin, le Foley. Les sons les plus délicats viennent en dernier. Parce qu’ils doivent s’adapter à tout le reste.

Les équipes utilisent des outils comme Pro Tools, Reaper, ou Nuendo. Mais le vrai outil, c’est l’oreille. Un bon ingénieur sait reconnaître une erreur à 0,3 seconde près. Il sait quand un son est trop haut, trop bas, trop long. Il sait quand un bruit de pas doit être plus court pour que le personnage ait l’air pressé. Il sait quand un souffle doit durer une seconde de plus pour que la peur soit plus palpable.

Les films qui ont révolutionné le son

En 1977, Star Wars a changé tout ça. Ben Burtt, le chef sonore, a créé des sons inédits : le bruit du sabre laser vient d’un câble de télévision qui vibre, le rugissement du TIE Fighter est un éléphant enregistré avec un microphone mal placé. Il a prouvé que le son pouvait être aussi créatif que les images.

En 2017, Blade Runner 2049 a poussé le son à un autre niveau. Tous les bruits sont lents, pesants, presque oppressants. Le vent dans les ruines ne souffle pas comme dans la vraie vie : il semble vivant. Le son a été conçu pour faire ressentir l’isolement, la solitude. Ce n’est pas un effet : c’est une émotion.

En 2021, Sound of Metal a fait un pari fou : il a rendu le son progressivement sourd. Au début, tout est clair. Puis, peu à peu, les hautes fréquences disparaissent. Les dialogues deviennent flous. Le silence s’installe. Le spectateur vit la surdité du personnage - pas par des images, mais par le son. C’est le seul film où le Foley est aussi un récit.

Le son, la mémoire cachée du cinéma

Le son, c’est ce qui reste quand les images s’effacent. Vous vous souvenez du bruit de la porte qui s’ouvre dans Psycho ? Du tic-tac de la montre dans Inception ? Du silence avant l’explosion dans 1917 ? Ce ne sont pas des détails. Ce sont des souvenirs.

Le Foley et l’ADR ne sont pas des techniques techniques. Ce sont des outils de psychologie. Ils manipulent nos émotions sans qu’on le sache. Ils nous font croire en un monde qui n’existe pas. Ils nous font entendre ce que les yeux ne voient pas.

Le prochain film que vous verrez ? Regardez les lèvres des acteurs. Écoutez les pas. Entendez le silence. Ce n’est pas du réalisme. C’est de l’art.

Quelle est la différence entre Foley et ADR ?

Le Foley concerne les bruits d’action : pas, vêtements, objets manipulés. L’ADR, c’est le remplacement des dialogues enregistrés sur le plateau. L’un est du son ambiant et physique, l’autre est de la parole humaine. Ils travaillent ensemble, mais ils ont des objectifs différents.

Pourquoi les acteurs doivent-ils refaire leurs dialogues ?

Sur les plateaux, le bruit de fond (avions, vent, équipement) dégrade la qualité de l’enregistrement. Même si la voix est audible, elle n’est pas nette. L’ADR permet de la rendre claire, précise, et émotionnellement cohérente avec l’image. C’est aussi utile si l’acteur a changé de voix (maladie, âge) ou si le script a été modifié après le tournage.

Combien de temps prend la post-production sonore d’un film ?

Pour un film de long métrage, la post-production sonore prend en moyenne entre 8 et 16 semaines. Pour un film d’action ou de science-fiction avec beaucoup d’effets, ça peut aller jusqu’à 6 mois. Le temps dépend du nombre de scènes, de la complexité des bruits, et du niveau de détail exigé par le réalisateur.

Les films indépendants ont-ils aussi un bon son ?

Oui, mais avec moins de ressources. Les films indépendants utilisent souvent des bibliothèques de sons gratuites, ou des étudiants en son pour faire le Foley. Certains, comme The Lighthouse ou The Witch, ont réussi à créer des ambiances puissantes avec peu de moyens. Le secret ? La créativité. Un bruit bien placé vaut mieux qu’une centaine de sons trop lourds.

Est-ce que les films animés utilisent aussi du Foley et de l’ADR ?

Absolument. Dans les films d’animation, il n’y a pas de son réel. Tout est créé de zéro. Les pas d’un personnage, le bruit de ses vêtements, même le cliquetis de ses bagues - tout est Foley. L’ADR est encore plus crucial, car les voix sont enregistrées avant l’animation. Les animateurs doivent synchroniser les mouvements des lèvres avec les enregistrements, parfois en ajustant les expressions pour coller à la voix.