Le film et le numérique : deux mondes, une même passion

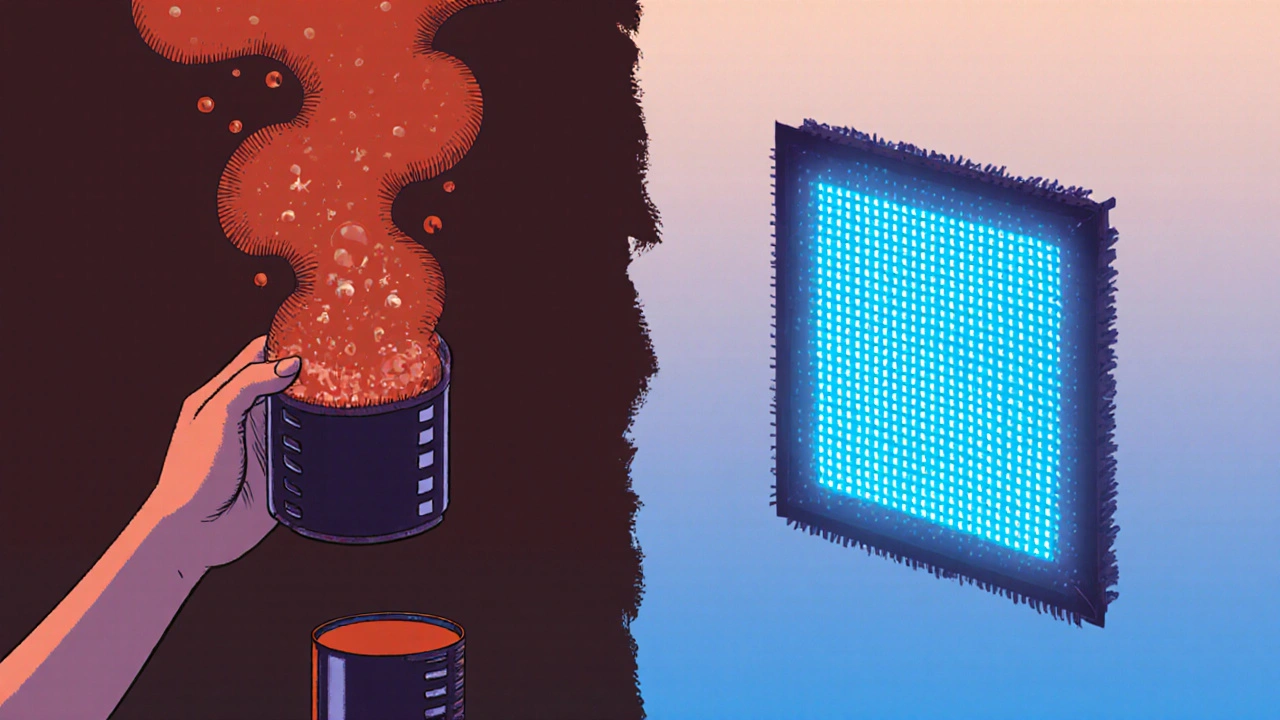

Vous avez peut-être vu un photographe charger une bobine de 35 mm dans un appareil vintage, ou un réalisateur qui refuse de tourner en numérique parce que « ça n’a pas l’âme ». Et pourtant, dans la même journée, ce même photographe postera ses images sur Instagram, les retouchera avec Lightroom, et enverra ses fichiers à un éditeur. Ce n’est pas une contradiction. C’est la réalité du cinéma en 2025 : le film et le numérique ne s’opposent plus - ils coexistent. Et ce n’est pas une mode passagère. Le film, loin d’être mort, connaît une résurgence étonnante, surtout chez les jeunes créateurs qui veulent ralentir, sentir, attendre.

La technologie : des capteurs aux emulsions

Le film, c’est de la chimie. Des cristaux d’halogénures d’argent sur une pellicule de polyester, sensibles à la lumière. Quand vous appuyez sur le déclencheur, la lumière réagit avec ces cristaux, et une image invisible se forme. Il faut ensuite la développer, la fixer, la laver. Ce n’est pas magique, mais c’est physique. Le numérique, lui, c’est de l’électronique. Un capteur CMOS ou CCD transforme la lumière en signaux électriques, convertis en pixels. Pas de chimie. Pas d’attente. Juste une image sur une carte mémoire.

En résolution, le numérique l’emporte largement. Un capteur comme le Fujifilm GFX100S II offre 102 mégapixels. Un film 35 mm, lui, équivaut à environ 25 mégapixels selon l’analyse de 36 Exposures en 2025. Mais la qualité ne se mesure pas qu’en chiffres. Le film capture les hautes lumières avec une douceur que les capteurs numériques peinent à reproduire. Une nuance de blanc dans un ciel d’été, une lumière qui fond sur un mur - le film la garde sans brûler. Le numérique, lui, peut perdre ces détails en un instant si l’exposition est un peu trop forte.

Le temps : instantané ou patient

Le numérique vous donne tout immédiatement. Vous prenez une photo, vous la voyez. Vous la supprimez. Vous la retouchez. Vous la partagez. C’est efficace. Mais cette rapidité a un prix : elle éduque à la quantité, pas à la qualité. Combien de photos avez-vous prises hier ? 50 ? 200 ? Si vous avez un appareil numérique, vous avez peut-être même oublié combien.

Le film, lui, vous force à ralentir. Une bobine de 35 mm, c’est 36 photos. Une bobine de 120 mm, c’est 10 à 16. Pas de « chimping » (regarder l’écran après chaque prise). Pas de « delete » facile. Vous devez penser. Vous devez régler la vitesse, l’ouverture, la sensibilité. Vous devez attendre. Et quand vous recevez vos négatifs, trois jours plus tard, c’est comme ouvrir un cadeau. Il y a de la magie dans cet attendu. C’est pourquoi 68 % des photographes qui utilisent du film en 2025 le réservent à leurs projets personnels - là où l’émotion compte plus que la vitesse.

Le coût : une illusion d’économie

On pense que le numérique est moins cher. C’est vrai… à court terme. Une carte mémoire de 64 Go, c’est 30 euros. Elle peut contenir 2 500 photos. Un rouleau de film, lui, coûte entre 10 et 15 euros, et ne donne que 36 images. Si vous tirez 1 000 photos par mois, le numérique semble une évidence.

Mais regardez plus loin. Un appareil photo numérique devient obsolète en deux ou trois ans. Les capteurs s’améliorent, les algorithmes changent, les logiciels ne supportent plus les anciens fichiers. Vous devez sans cesse acheter, mettre à jour, sauvegarder. Et si votre disque dur crashe ? Vos 10 000 photos disparaissent en un clic.

Le film, lui, ne change pas. Une Nikon FM2 de 1984 fonctionne encore parfaitement en 2025. Pas de batterie, pas de logiciel. Juste des engrenages. Et vos négatifs, bien conservés dans une boîte au frais et à l’abri de la lumière, peuvent durer plus de 100 ans. Les fichiers numériques, eux, peuvent disparaître en dix ans si personne ne les migre, ne les sauvegarde, ne les vérifie. Le film n’est pas bon marché, mais il est durable. Le numérique est bon marché… jusqu’au jour où tout disparaît.

Le look : du grain à la clarté

Le grain du film n’est pas un défaut. C’est sa signature. Il est organique, aléatoire, vivant. Chaque pellicule a son propre caractère : le Kodak Portra 400 donne des couleurs chaudes et douces, idéales pour les portraits. Le Fujifilm Velvia 50, lui, rend les verts et les rouges avec une intensité presque surréaliste. Le Kodak T-Max 400 offre un contraste noir et blanc profond, presque dramatique.

Le numérique, lui, peut imiter ce grain. Des filtres, des préréglages, des IA - tout est possible. Mais c’est une imitation. Une simulation. Comme écouter un enregistrement numérique d’un vinyl. Ça ressemble, mais ce n’est pas la même chose. La plupart des photographes professionnels qui utilisent le film le font pour cette raison : ils veulent que leur image ait une texture, une présence. Ils veulent que leur œuvre ne ressemble à aucune autre.

Et pourtant, les grandes productions cinématographiques - les blockbusters, les séries Netflix - tournent presque toutes en numérique. Pourquoi ? Parce que le numérique permet de corriger, de modifier, de synchroniser, de dupliquer. C’est un outil de production, pas un outil d’expression. Le film, lui, est fait pour être vu, pas pour être corrigé.

Le futur : hybridation et résistance

Le plus grand changement en 2025, ce n’est pas la victoire du film ou du numérique. C’est leur mariage. Les photographes modernes ne choisissent plus entre l’un ou l’autre. Ils les combinent. Ils tournent en film pour l’émotion, puis scannent les négatifs pour les partager, les retoucher, les imprimer. Des services comme The Darkroom proposent des scans 6 000 DPI pour 14,99 euros la bobine. C’est la meilleure des deux mondes : l’âme du film, la praticité du numérique.

Et le marché le confirme. Kodak a lancé une nouvelle version de son Portra 400 en janvier 2025, plus nette, moins granuleuse. Lomography vend des appareils film à 25 euros pour les débutants. Le marché des appareils d’occasion explose : une Nikon FM3A, arrêtée en 2001, se vend aujourd’hui pour 1 200 euros. Pendant ce temps, les appareils numériques de 2021 perdent 40 % de leur valeur en quatre ans.

Les jeunes, surtout entre 18 et 34 ans, sont les plus grands consommateurs de film aujourd’hui. Pas parce qu’ils veulent revenir au passé. Mais parce qu’ils en ont marre de l’immédiateté. Ils veulent quelque chose de réel. De lent. De tangible. Le film leur donne un rythme. Une pause. Une connexion.

Qui devrait choisir quoi ?

- Choisissez le film si vous voulez apprendre la lumière, la composition, la patience. Si vous aimez l’imprévu. Si vous voulez créer quelque chose qui durera. Si vous êtes prêt à payer pour le processus.

- Choisissez le numérique si vous travaillez en environnement rapide : événements, reportages, publicité. Si vous avez besoin de centaines d’images par jour. Si vous voulez modifier, partager, expérimenter sans limite. Si la rapidité est votre priorité.

- Choisissez les deux si vous voulez vraiment comprendre la photographie. Le film vous apprendra ce que le numérique vous cache. Le numérique vous apprendra à gérer ce que le film vous impose.

Le verdict

Il n’y a pas de meilleur format. Il n’y a pas de format « supérieur ». Il n’y a que des outils. Le film n’est pas une révolte contre la technologie. C’est un choix conscient. Un acte de résistance douce. Le numérique n’est pas une trahison. C’est une évolution naturelle.

Le vrai débat, ce n’est pas film contre numérique. C’est : voulez-vous créer pour vous, ou pour le monde ? Le film vous apprend à créer pour vous. Le numérique vous apprend à créer pour les autres. Les deux ont leur place. Les deux sont vivants. Et en 2025, les deux continuent de raconter des histoires - juste pas de la même manière.