Le style de Wes Anderson, c’est comme reconnaître une chanson au premier accord.

Vous savez ce que c’est : des plans parfaitement centrés, des couleurs qui semblent sorties d’une boîte de pastels, des personnages qui marchent comme s’ils suivaient une ligne tracée au crayon. C’est le cinéma de Wes Anderson. Et quand vous regardez The French Dispatch (2021) puis Asteroid City (2023), vous ne voyez pas deux films différents. Vous voyez deux versions de la même langue visuelle - une langue qu’il a apprise, puis réécrite.

La première chose qu’on remarque en comparant les deux films, c’est la différence de densité. The French Dispatch est un festin visuel. Chaque scène ressemble à une page d’un magazine des années 1950 : des illustrations en noir et blanc, des colonnes de texte qui s’entremêlent, des couleurs vives qui explosent dans les pages de mode, les reportages de guerre, les chroniques gastronomiques. C’est un collage vivant, comme si le film avait été imprimé sur du papier journal et ensuite colorié à la main. Adam Stockhausen, le directeur artistique, a construit un Paris imaginaire où chaque rue, chaque café, chaque bureau de rédaction respire l’authenticité d’un magazine de l’époque - un peu comme si The New Yorker avait eu un fils cinématographique.

Et puis, il y a Asteroid City. Là, tout change. Pas de couleurs saturées. Pas de décors surchargés. Juste un désert. Une petite ville de l’Arizona des années 1950, entièrement construite de zéro, avec de l’électricité, des canalisations, des routes en terre battue. Stockhausen a fait plus que décorer : il a créé un monde fonctionnel. Et pourtant, ce monde paraît presque vide. C’est délibéré. Le film ne vous assaille pas. Il vous invite à regarder plus lentement. À voir ce qui manque.

Le désert comme émotion

Le style de Wes Anderson n’a jamais été juste une question d’esthétique. C’est une façon de raconter des histoires. Dans The French Dispatch, la surcharge visuelle reflète la surcharge d’informations - des journalistes qui couvrent tout, mais ne comprennent jamais vraiment ce qu’ils voient. Le film est une satire de la presse, et sa beauté est aussi sa faiblesse : tout est spectaculaire, mais rien ne reste.

Dans Asteroid City, c’est l’inverse. La simplicité du décor n’est pas une paresse, c’est une intensité. La ville est blanche, poussiéreuse, presque fantomatique. Les personnages portent des costumes pastel, mais ils sont isolés, perdus. Le désert n’est pas seulement un lieu. C’est un état d’âme. Les enfants ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Les parents mentent pour les rassurer. Les scientifiques attendent une réponse qui ne vient jamais. Le décor vide, c’est le silence qui suit un coup de tonnerre.

Robert Yeoman, le directeur de la photographie depuis Bottle Rocket en 1996, continue de jouer avec la symétrie, les mouvements de caméra fluides, les cadrages rigoureux. Mais ici, il les utilise pour créer une tension. Un plan parfaitement centré sur un enfant seul dans un couloir n’est pas joli - il est angoissant. Ce n’est pas un hommage à la beauté. C’est une mise à nu.

Les formats qui changent tout

Un détail technique souvent oublié : Asteroid City joue avec les formats d’image. Le film commence en noir et blanc, en 4:3 - comme un épisode de The Twilight Zone. Bryan Cranston, en présentateur, vous parle comme si vous étiez devant votre télévision des années 1950. Puis, d’un coup, l’écran s’élargit. Les couleurs explosent. Vous êtes dans la pièce de théâtre. Et puis, plus tard, vous revenez au format carré. C’est un jeu de miroirs. Une histoire dans une histoire dans une histoire.

Ce n’est pas une innovation. Anderson a déjà utilisé des formats différents dans The Grand Budapest Hotel, mais ici, c’est plus profond. Chaque changement de format est une porte qui s’ouvre sur une autre vérité. Le noir et blanc, c’est la mémoire. Le couleur, c’est le rêve. Le format carré, c’est la représentation. Et le spectateur, lui, est coincé entre les trois.

Le film ne vous dit pas ce qu’il veut dire. Il vous montre comment il le dit. Et c’est là que Wes Anderson devient plus qu’un réalisateur. Il devient un architecte de l’émotion.

La critique : beauté ou répétition ?

Les critiques sont divisés. Certains disent que Asteroid City est son œuvre la plus belle depuis The Grand Budapest Hotel. D’autres trouvent que c’est le même film, refait avec des couleurs plus pâles. Insert Montage écrit : "Il a encore fait un film magnifique… mais aussi un film qui ressemble à lui-même à la perfection." The Twin Geeks, eux, voient une évolution : "C’est la preuve qu’il ne fait pas du style pour le style. Il utilise ses codes pour creuser plus profond."

Le vrai problème, c’est que les gens attendent toujours le même Anderson. Celui de Rushmore ou de The Royal Tenenbaums. Celui qui fait rire avec des costumes extravagants et des dialogues saccadés. Mais depuis The Grand Budapest Hotel, il a changé. Il ne cherche plus à éblouir. Il cherche à toucher.

Regardez la scène où le père et le fils marchent dans le désert, en silence. Pas de musique. Pas de commentaire. Juste le vent. C’est la première fois qu’Anderson laisse un plan durer aussi longtemps sans rien ajouter. Ce n’est pas un oubli. C’est un choix. Et c’est le plus audacieux de sa carrière.

La collaboration invisible : Adam Stockhausen

Wes Anderson ne fait pas ces films seul. Derrière chaque plan parfait, il y a Adam Stockhausen. Ce n’est pas un simple décorateur. C’est un architecte de l’imaginaire. Pour The French Dispatch, il a construit des immeubles entiers dans des studios à Londres. Pour Asteroid City, il a créé une ville réelle, avec des maisons où les lumières fonctionnaient, des rues où les voitures pouvaient rouler, et un désert artificiel qui changeait de teinte selon la lumière du jour.

Il n’y a pas de trucage. Pas de CGI. Juste du bois, de la poussière, de la peinture, et une obsession pour le détail. Stockhausen a travaillé avec Anderson depuis The Darjeeling Limited en 2007. Ensemble, ils ont redéfini ce que peut être un décor de film. Ce n’est plus un arrière-plan. C’est un personnage.

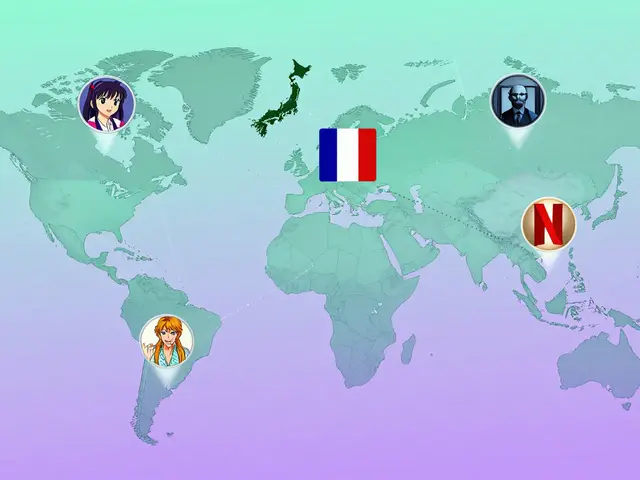

Et maintenant, ils travaillent sur les adaptations Netflix des contes de Roald Dahl. Leur collaboration n’est pas finie. Elle continue. Et chaque nouveau film est une réponse à la critique : "Vous avez fait ça déjà." Non. On l’a refait. Mais cette fois, différemment.

Le style, c’est le sens

Wes Anderson ne fait pas des films pour être original. Il fait des films pour être vrai. Son style n’est pas une marque. C’est une méthode. Il utilise la symétrie pour montrer l’équilibre perdu. Il utilise les couleurs pour révéler les émotions cachées. Il utilise les décors pour dire ce que les personnages ne disent pas.

The French Dispatch est un journal. Asteroid City est un silence. Les deux sont des œuvres d’art. Mais l’une vous parle. L’autre vous regarde.

Si vous avez aimé The French Dispatch pour ses couleurs, vous allez peut-être être dérouté par Asteroid City. Mais si vous avez aimé The Royal Tenenbaums pour sa tristesse sous les sourires, vous allez comprendre. Anderson n’a pas perdu sa voix. Il l’a simplement éteinte pour mieux l’entendre.

Pourquoi Asteroid City semble-t-il plus sobre que The French Dispatch ?

Parce que Wes Anderson a voulu changer de ton. The French Dispatch est un magazine vivant : coloré, saturé, plein de détails. Asteroid City est un rêve éveillé : blanc, silencieux, épuré. La sobriété n’est pas une perte de style, c’est un choix narratif. Le désert reflète l’isolement des personnages. Moins de décor, plus d’émotion.

Adam Stockhausen a-t-il remporté un Oscar pour Asteroid City ?

Non, il n’a pas gagné d’Oscar pour Asteroid City, mais il a remporté l’Oscar de la meilleure direction artistique pour The Grand Budapest Hotel en 2015. Son travail sur Asteroid City a été largement salué par la critique, notamment pour la construction d’une ville entière dans le désert, avec des infrastructures réelles. C’était une prouesse technique, même si l’Académie n’a pas récompensé le film.

Wes Anderson utilise-t-il le CGI dans ses films ?

Presque jamais. Anderson préfère les décors réels, les maquettes, les effets pratiques. Pour Asteroid City, il a construit une ville entière avec de l’électricité, des canalisations et des routes. Même les nuages dans le ciel sont des projections réelles. Le CGI est utilisé seulement pour des détails minimes - comme effacer un câble ou ajouter un oiseau. Son style repose sur la réalité, pas sur la simulation.

Pourquoi les plans de Wes Anderson sont-ils toujours centrés ?

Parce que la symétrie crée un sentiment d’ordre - même quand les personnages sont en désordre. C’est une forme de contrôle visuel. Quand tout est parfaitement aligné, les émotions des personnages deviennent plus fortes. C’est comme si le monde entier tentait de maintenir la paix, alors qu’à l’intérieur, tout s’effondre. C’est une tension entre apparence et réalité.

Asteroid City est-il un hommage à The Twilight Zone ?

Oui, et c’est délibéré. Le narrateur, Bryan Cranston, est une référence directe à Rod Serling, le créateur de The Twilight Zone. Le format 4:3, le ton monocorde, les transitions soudaines - tout est conçu pour évoquer ce classique des années 1950. Mais Anderson ne copie pas. Il transforme. Il utilise ce style pour parler de l’illusion, de la mémoire, et de la manière dont les histoires nous protègent de la vérité.

Les films de Wes Anderson sont-ils trop répétitifs ?

Certains disent oui. Mais les fans disent que c’est comme écouter un musicien qui réinvente la même mélodie à chaque album. Les motifs répétés - les plans latéraux, les couleurs pastel, les personnages étranges - ne sont pas des clichés. Ce sont des outils. Anderson les utilise pour explorer de nouvelles émotions. Asteroid City est peut-être le plus profond de ses films récents précisément parce qu’il reprend ses codes pour les déconstruire.